特別なアオサギ

- 2015年04月01日

- その他

《注意》この記事はエイプリルフール用に書いたもので9割方は真っ赤な嘘です。当日、疑いを抱くことなく読んでいただいた方々に心から感謝申し上げます。

4月を迎えここ北海道のアオサギの営巣活動もいよいよ本格化してきました。今は彼らがもっとも美しく見える時期ですね。くちばしや脚、虹彩が鮮やかな婚姻色に染まり、繁殖羽や冠羽もきれいに伸びています。そして、今はとかく変わり者のアオサギに出会うことの多い季節でもあります。

何年前でしたか、当サイトで青灰色の瞳をもつアオサギを紹介したことがあります。あれはスイスで1羽だけ確認された特殊事例でしたが、繁殖初期に特異的に発現する変異現象のひとつということで説明されていました。いわゆる、一般に婚姻色や繁殖羽として現れるこの時期特有の変化が別の様態で現れたものと解釈されているわけです。こうした変異は他にもいくつか観察されていて、側頭から冠羽にかけての黒い羽毛が鮮やかな青紫色に変色した例や、背中の繁殖羽(白い蓑毛部分)がことごとくカールした例などが知られています。また、観察例はごく僅かながら、猫のような声(どちらかというとウミネコに近い)で鳴いたり、瞬間的に背面飛行したりといった奇妙な行動が観察されているのもこの時期です。なお、このような特殊事例の観察報告はロシア鳥学会の”Ложние Птицы”という学会誌がよく取り上げていますので、アオサギに限らず例外的な形態や行動に興味のある方はぜひ一度検索してみてください。本文はロシア語ですがGoogleなどの翻訳を通せばおおよそのことは分かるかと思います。

というわけで、この時期には何かと変わったサギがいるので目が離せません。そしてつい先日、私もその仲間入りができるのではないかと思われるサギを目撃しました。それが写真のアオサギです。いかがでしょう? 冠羽がここまで派手なアオサギはなかなかいないと思います。アオサギは警戒したり相手を威嚇したりする時など羽毛を逆立てることがあって、これは冠羽も例外ではありません。写真の場面も隣のペアと小競り合いしていた時にたまたま撮したものです。ただ、アオサギの冠羽というのは本来見せびらかすようなものではなく、2本か3本が控えめに付いているのが普通です。ところが、このアオサギには長く伸びたものだけでもちょうど10本もあります。カンムリヅルあたりに憧れて育ったのかどうか知りませんが、これはちょっとやりすぎという感じはしますね。相手を威嚇するとき多少の虚仮威しにはなるかもしれませんけど。

というわけで、この時期には何かと変わったサギがいるので目が離せません。そしてつい先日、私もその仲間入りができるのではないかと思われるサギを目撃しました。それが写真のアオサギです。いかがでしょう? 冠羽がここまで派手なアオサギはなかなかいないと思います。アオサギは警戒したり相手を威嚇したりする時など羽毛を逆立てることがあって、これは冠羽も例外ではありません。写真の場面も隣のペアと小競り合いしていた時にたまたま撮したものです。ただ、アオサギの冠羽というのは本来見せびらかすようなものではなく、2本か3本が控えめに付いているのが普通です。ところが、このアオサギには長く伸びたものだけでもちょうど10本もあります。カンムリヅルあたりに憧れて育ったのかどうか知りませんが、これはちょっとやりすぎという感じはしますね。相手を威嚇するとき多少の虚仮威しにはなるかもしれませんけど。

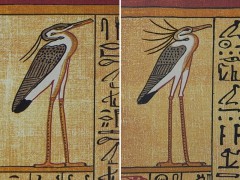

ところでこの写真、ただ珍しいというだけではなさそうなのです。話は古代エジプトに飛びます。右の絵は当時の『死者の書』(死者が楽園に行くための案内書のようなもの。死者とともに棺の中に収められている)に描かれたベヌウの挿絵です。ベヌウについては当サイトでも過去に何度か紹介していますが、エジプト神話にたびたび登場する聖鳥で、ラーやオシリスといった神々の化身のような存在です。このベヌウは絵を見て分かるとおりアオサギがモデルとされています。左が本来のベヌウでアオサギのように冠羽が2本あります。この2本というのは数として決まっていてベヌウが描かれるときは必ず2本です。ついでに言えば、ヒエログリフ(象形文字)に描かれるときも2本です。ところが、右のように多数の冠羽をもつベヌウが描かれる場面がたった一箇所だけあるのですね。これは同書第84章に描かれた挿絵で、この章には死者が「至高の」ベヌウに変身するための呪文が記されています。ちなみに左のほうはそのひとつ前の第83章、普通のベヌウに変身する場合の呪文の挿絵です。要するに、冠羽の多さで貴さのランク付けをしているわけです。

ところでこの写真、ただ珍しいというだけではなさそうなのです。話は古代エジプトに飛びます。右の絵は当時の『死者の書』(死者が楽園に行くための案内書のようなもの。死者とともに棺の中に収められている)に描かれたベヌウの挿絵です。ベヌウについては当サイトでも過去に何度か紹介していますが、エジプト神話にたびたび登場する聖鳥で、ラーやオシリスといった神々の化身のような存在です。このベヌウは絵を見て分かるとおりアオサギがモデルとされています。左が本来のベヌウでアオサギのように冠羽が2本あります。この2本というのは数として決まっていてベヌウが描かれるときは必ず2本です。ついでに言えば、ヒエログリフ(象形文字)に描かれるときも2本です。ところが、右のように多数の冠羽をもつベヌウが描かれる場面がたった一箇所だけあるのですね。これは同書第84章に描かれた挿絵で、この章には死者が「至高の」ベヌウに変身するための呪文が記されています。ちなみに左のほうはそのひとつ前の第83章、普通のベヌウに変身する場合の呪文の挿絵です。要するに、冠羽の多さで貴さのランク付けをしているわけです。

この「至高の」ベヌウについてざっと調べたところ、一般的に受け入れられている説は、余分の冠羽はベヌウと「至高の」ベヌウを単に視覚的に区分するための脚色に過ぎないというものでした。また、メンフィス大学で動物神を専門に研究しているマフムード・ケアルブ・ケルザーブさんのように、モデルはアオサギではなく、紀元前2000年頃に絶滅したArdea gigant(英名:Giant Heron、翼開長は2.3mでアオサギより二回りほど大きい)ではないかと考えている人たちもいます。ただ、この説は冠羽が化石として残っていないため残念ながら憶測の域を出ません。ともかく、いずれの説も実物のアオサギには数本の冠羽しかないという前提がもとになっているわけです。しかし、その前提は見事に崩れ去りました。こうなった以上、エジプト考古学会も考えを改めざるを得ないでしょう。

つまり、「至高の」ベヌウは神話上の存在ですが、そのモデルはリアルな世界に実在するということです。もちろん、そんなアオサギにはよほどのことがない限りお目にかかれるものではないでしょう。それでも、この時期のコロニーであればそのチャンスがまったく無いとは言い切れません。アオサギが隣どうしで威嚇し合っているとき、あるいはワシなどの不意の襲来に警戒したとき、何かの拍子に冠羽を逆立てる場面は必ずあります。そしてその瞬間、そこに華やかに冠羽を広げたアオサギがいる、その可能性は決してゼロではありません。もしそんな特別なアオサギに巡り会えたなら、それはきっと何かとんでもなく素晴らしいことの予兆です。そう、今日が四月最初の特別な日でなければ!