あまりに杜撰な鳥獣管理

- 2014年12月28日

- 保全

先日、北海道アオサギ研究会のほうで鳥獣管理行政についての報告書をまとめました。報告書は「アオサギの有害駆除に係る問題点に関する報告」というもので、行政に対する批判を書き連ねた内容になっています。読んでいただけば、行政のあまりのひどさにびっくりされることと思います。ただ、こんな風に紹介したところで、この手の報告書はまず読まれないのですね。よほどの関心がない限り。そこで今回は報告書を読まなくても問題の概要が分かってもらえるように、ここで内容をかいつまんで紹介したいと思います。これを機に鳥獣管理行政の実態に少しでも問題意識をもっていただければ幸いです。

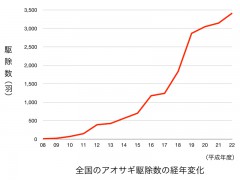

そもそもなぜこんな調査をはじめたかというと、アオサギの駆除数の異常な激増ぶりを知ったことが発端でした。右の図はここでも度々ご紹介してきたのでご記憶の方もいらっしゃるかと思います。全国の駆除数の経年変化を示したもので、平成8年に8羽だった駆除数が平成22年には3,412羽にまで増加しています。近年になってアオサギが増えたことはほぼ間違いありませんが、それだけでここまで極端な事象は説明できません。そこで、その原因を鳥獣管理行政に求めたのが今回の報告書というわけです。調べてみると、案の定とんでもない状況が明らかになりました。以下にその一端をご紹介したいと思います。

そもそもなぜこんな調査をはじめたかというと、アオサギの駆除数の異常な激増ぶりを知ったことが発端でした。右の図はここでも度々ご紹介してきたのでご記憶の方もいらっしゃるかと思います。全国の駆除数の経年変化を示したもので、平成8年に8羽だった駆除数が平成22年には3,412羽にまで増加しています。近年になってアオサギが増えたことはほぼ間違いありませんが、それだけでここまで極端な事象は説明できません。そこで、その原因を鳥獣管理行政に求めたのが今回の報告書というわけです。調べてみると、案の定とんでもない状況が明らかになりました。以下にその一端をご紹介したいと思います。

ともかく駆除が安易に許可されすぎているのです。本来、駆除とはどうしようもない場合の最終手段であって、徹底的に防除を行ってもまるで被害が収まらず、人的、経済的被害が甚大で、とても許容できるレベルでないとなった場合に止むを得ず鳥獣を犠牲にするものです。このことは鳥獣保護法にもはっきり書かれています。それが、防除すら行わずにいきなり駆除申請し、しかもそれが難なく許可されるケースがあまりに多いのです。一応、防除を行っている場合でも、被害額が示されていなかったり、被害額が示されている場合でも根拠が出鱈目だったり、この辺のいい加減さは数え上げれば切りがありません。ひどい場合には、何の被害なのかも知らずに駆除が許可されているのです。単に「有害だから」というのが理由として認められ、それだけで駆除が許可されるわけです。法の規定もへったくれもありません。もちろんこれは極端な例ですが、鳥獣管理行政では全国的にこのようないい加減さが蔓延しています。これを大袈裟と思われる方はぜひ報告書のほうに目を通してみてください。

それにしても、なぜこのようなことが放置されているのでしょうか。端的に言えば、行政が鳥獣管理をまともに実施していくだけの人的リソースや予算をもっていないことが原因です。限られたリソースの中で鳥獣管理を行おうとすれば、どうしても希少鳥獣の保護や被害の大きい特定鳥獣などへの対応が優先され、アオサギなどのいわゆる一般鳥獣への対応は後回し、というか、ほぼ無視されることになります。たとえばこれが人の生活に関わってくる問題であれば、不満をもつ人たちがそのうち声を上げることになるのでしょう。しかし、そこはもの言わぬアオサギのこと、行政に彼らの苦情が届くはずもなく、問題が表面化することのないまま駆除数だけが毎年異常なペースで増え続けているのです。

人がいない予算が無いというのはたしかに深刻な問題です。実際、市町村では、鳥獣管理の担当者がいても課として独立した部署があるわけではなく、産業振興課とか農林土木課といったところで細々と仕事をしている場合が大半です。それでもその担当者が鳥獣管理についてのきちんとした見識をもっていれば問題はありません。しかし、人材が豊富な大都市ならともかく、限られた数の職員しかいない小さな町や村にそれを期待するのはかなり難しいと思います。許認可業務の手順をこなすことはできても、駆除を行うべきか否かといったことについては、鳥獣の生態についての十分な知識と、さらに言えば動物に対する適切な倫理観がなければ正しい判断は下せないからです。もっとも、担当者ひとりの判断で事が動いているわけではないと思います。鳥獣保護員や地域の識者に意見を求めるなどできることはやっているはずです。しかし、それで上手くいっていないことは今回の調査結果であまりにも明らかです。

ところで、このように書くと、ここで問題視しているのが市町村だけのように思われるかもしれませんが、問題なのは都道府県も同じです。というのは、駆除の許認可業務は都道府県主体で行っている場合もあるからです。そもそもアオサギ駆除の許認可業務はもともとは国の仕事でした。それが小泉政権のときに何でもかんでも地方分権推進ということで、駆除の許認可業務が都道府県に移され、それだけでなく、都道府県が市町村へ同権限の委譲を行うことも可能になったのです。なので、現在の駆除業務は都道府県自ら行っている場合もあれば市町村が行っている場合もあります。そして、どちらがやったところでそのいい加減さにたいした違いはありません。実際、都道府県の鳥獣管理行政も市町村のそれに勝るとも劣らないほど問題が多いのです。なにしろ鳥獣保護法の規定すらろくに理解していない人もいるくらいですから。逆に、市町村のほうでは都道府県の担当者などより鳥獣管理についてはるかに深い見識をもつ担当者もいますし、地域密着の視点をもてるという市町村ならではの利点を活かし理想的な鳥獣管理ができている場合もあります。結局のところ、都道府県も市町村も担当者次第なのですね。ただそうは言っても、平均的な話としては、都道府県と市町村では駆除への対応に差があることは認めなければならないと思います。単純な事務処理は別として、駆除を行うべきか否かといった総合的な判断が求められるところでは一定レベル以上の専門性がどうしても必要になります。そうなるとそれだけの人材がいるのかという話になりますが、市町村ではもとよりいないところのほうが多いでしょう。にもかかわらず、そういった本来であれば業務を受ける資格のない市町村が駆除を行っているのが実情なのです。たとえば、市町村の中には、対処捕獲(被害が発生してから行う駆除)や予察捕獲(年間計画に基づいた駆除)といった駆除を行う上での基本的な用語さえ知らない担当者がいたりします。こういったことはさすがに都道府県ではありません。都道府県は最低でもこのレベルは保っているだろうというのがありますが、市町村ではその底が無く、ダメなところは徹底的にダメなのです。そういうダメな市町村に鳥獣の駆除業務が任せられると、アオサギの運命はもう悲惨というほかありません。

その無茶苦茶な鳥獣管理行政の実態を具体的にご紹介しようと思って今回書きはじめたのですが、前置きだけでこんなに長くなってしまいました。年の瀬の慌ただしい折、こんなサイトで時間を潰していただける御奇特な方はあまりいらっしゃらないかと思います。ということで、つづきは年が改まったらまた少しずつ書いていきます。その時はまたお付き合いください。なお、今回の話題については異論のある方も多いと思いますし、さまざまな観点から大いに議論が必要と考えています。ご意見などありましたら掲示板もしくはtwitterのほうまでぜひお寄せください。行政関係者のご意見も大歓迎です。

では皆さん、良いお年をお迎えください。