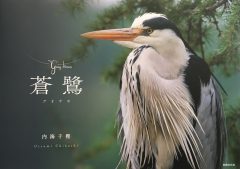

写真集『蒼鷺』

- 2017年06月30日

- その他

これまでありそうで無かった写真集、アオサギだけを撮った写真集がついに刊行されました。写真集のタイトルはずばり『蒼鷺』です。この貴重な写真集を出されたのは北海道幌加内市の写真家、内海千樫さん。じつは内海さんは当サイトの掲示板にもよくお越しいただいており、写真も数多くご投稿いただいてます。なので、ここをご覧いただいている方であれば、今回の写真集の中に既視感のある写真を見つけられる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。

これまでありそうで無かった写真集、アオサギだけを撮った写真集がついに刊行されました。写真集のタイトルはずばり『蒼鷺』です。この貴重な写真集を出されたのは北海道幌加内市の写真家、内海千樫さん。じつは内海さんは当サイトの掲示板にもよくお越しいただいており、写真も数多くご投稿いただいてます。なので、ここをご覧いただいている方であれば、今回の写真集の中に既視感のある写真を見つけられる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。

内海さんによると、昨今、写真集は全然売れなくなっているのだそうです。実際、昔と違って誰もがカメラを持ち歩く時代ですから、アオサギに限らず対象を見たいだけならネット上にその手の写真は溢れています。その上、最近は人を警戒しないアオサギが多くなったせいで、すぐ手の届く距離で撮られた写真も普通に見かけるようになりました。だからアオサギがどんな鳥なのか見てみたいというだけの理由で写真集を買う人は今日まずいないと思います。

そんな中、敢えて刊行されたのが今回の写真集だったわけです。けれども今回鑑賞してみて、写真集の存在意義をあらためて見直しました。一冊の写真集は紛れもなくひとつの作品であり、その中で世界が完結しています。雑多まばらに散らかっているネット上の写真では絶対に得られないものがそこにはあります。

何にも邪魔されずにアオサギの世界に身を置ける贅沢さとそこから得られる充足感、それはたぶん内海さんご本人が撮影中そのように感じていたからこそ、作品を通じて見る者に伝わってくるものなのでしょう。内海さんはアオサギを撮りつづけて20年近くになるそうです。写真集を見終えたあとに感じる深く静かな余韻は、その長い歳月が無意識のうちに写真の中に織り込まれているせいなのかもしれません。そして素晴らしいのは、その感覚がアオサギのもつ雰囲気と見事に調和しているということです。アオサギと内海さんという組み合わせの奇蹟に心から感謝せずにはいられません。

今回ご紹介した写真集は今月20日に刊行されたばかりです(価格は税込みで2,700円)。ただ、発行部数はそんなに多くないとのことで小さな本屋さんには置いてないかもしれません。Amazonなどネットでも買えますが、いま現在、Amazonではすでに品切れらしく、在庫が確保されるまでしばらく待たなければならない状況です。そんなことで、写真集を購入したい方は内海さんに直接連絡をとってみることをお勧めします(メールアドレス:heronsアットマークchicドットocnドットneドットjp)。内海さんも是非そうしてほしいと言ってました。気軽に連絡してみてください。