zoopolisという言葉をご存知でしょうか? たぶん辞書には載ってません。これはzoo(動物)とpolis(都市)をくっつけた造語で、人と動物が環境倫理に基づいて共存する都市コミュニティを表したものだそうです。この語がつくられたのが20年ほど前。そして、2011年にこの造語に触発されて書かれた本が出版されています。タイトルもずばり『Zoopolis』。この本はカナダで哲学や政治学を専門にする御夫婦が書いたもので、副題にA Political Theory of Animal Rightsとあるように動物の権利を政治理論で説明したものになっています。なお、この本は『人と動物の政治共同体 「動物の権利」の政治理論』というタイトルで日本語訳も出ています。

動物の権利のことは私も以前からずっと気になっていました。アオサギと人との間にトラブルがあった場合、現状では人の利害が一方的に優先され、アオサギの窮状が顧みられることはまずなく、それでもアオサギを擁護しなければならないとなると、どうしても彼らの権利を主張するほかなくなってしまうからです。けれども、今はまだそうした主張が通るような世の中にはなっていません。その点、日本は世界的に見ても、動物の権利についての関心が絶望的に薄い。これは本当に残念なことだと思います。

動物の権利という概念に違和感のある方は多いと思います。しかし、これはもう数十年も前から侃々諤々の議論が行われ、今も極めてホットな話題なのです。ただ、当然のことながら玉石混合のさまざまな意見があり、動物の権利を説明したいがための取って付けたような理論もあるように思います。この点、この本の内容はまず人社会の政治哲学があり、その考え方の延長線上に自然に動物も入ってくるという感じで、理論の用い方が恣意的でなく好感が持てました。

そして、やはり気になるのは、アオサギにはどのような権利が与えられるのかという点です。もちろん、本の中ではそれぞれの種について個別に議論しているわけではありません。その代わり、動物をdomesticated animals、wild animals、liminal animalsの3つのタイプに分けています。domesticated animalsは家畜や実験動物やペットなどの人と緊密に繋がって生きている動物、wild animalsは野生動物、そして聞き慣れないliminal animals。最後のは日本語版では境界動物と訳されています。これは著者たちが提唱するユニークな区分で、前二者のどちらにも当てはまらない動物たちが含まれます。そして、これら3タイプの動物にはそれぞれ異なる権利が付与されるべきというのが著者たちの意見です。以下、権利の中身やその根拠となる理論が詳しく語られるのですが、それを説明する力量は私にはないので、興味のある方はぜひ本をご覧になってください。

ということでアオサギに話を戻します。アオサギはというと、たしかに野生動物ではあります。けれども、完全に人との接触なく野生のみで暮らしているかといえばそうではありません。とくに近年は、街中を主な生息場所として人に半ば依存して暮らしているアオサギもいたりします。そういうのがこの本で言う境界動物なわけです。もとより人がいなくても困らないけれども、何らかの理由で街中で暮らすようになり、人と日常的に関わりをもつようになっている、そうした立場にある動物だといえます。

先述したように、この本はもともと人社会の政治システムの考え方を土台にしたものです。なので、境界動物というカテゴリーにも人間社会でのモデルがあります。それは市民ではないけれどもその町に居住しているような人たち。たとえば旅行者であったり、季節労働者であったり、留学生であったり、不法移民であったりといった人たちです。まあ、この中からアオサギに当てはまりそうなのはといえば、不法移民でしょうか。しかし、それはあまりにも人間本位な見方。では他にもっと適切なモデルはあるでしょうか。 私は難民だと思います。

アオサギは最初から好き好んで都市に出てきたわけではありません。本来は湿地林など人が簡単に近づけないようなところで暮らしていた鳥なのです。ところが、そうした環境は人がことごとく奪ってしまいました。住む場所を追われ、難民となったアオサギは、その避難先として仕方なく都市に出てきたわけです。彼らのことを場違いな場所にいる厄介者と見なしてしまえば、そこからは何も生まれません。そうではなく、彼らを難民として捉え、彼らがそこに住むことの正当性を認めることがまず必要です。とくにアオサギの場合、彼らが難民となる原因をつくったのは他ならぬ人間なのですから。

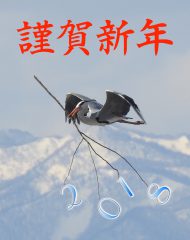

今年2018年は北海道の名付け親である松浦武四郎が生まれてちょうど200年目、北海道と命名されて150年目にあたるそうです。彼は当時の北海道をくまなく探検した人で、そのとき書かれた日誌は博物学的な記載が多くとても楽しい読み物になっています。ただ、ひとつ残念なのはアオサギの記載がひとつもないこと。一ヶ所だけそれらしい記述があるにはあるのですが、それすらもアオサギのことを言ったものかどうかいまいちよく分かりません。当時は実際にアオサギがほとんどいなかったのかもしれませんね。その代わり、面白いことにシラサギの記述はいくつも見られるのです。これはシラサギがいないのが通説になっている北海道の状況からするととても意外です。しかし、その通説もこのところだんだんと通じなくなってきました。全道各地でシラサギの目撃情報が増えてきているのです。基本的にアオサギのことしか書かない当サイトですが、そんなわけですので、シラサギの動向にも少しだけ注目していきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年2018年は北海道の名付け親である松浦武四郎が生まれてちょうど200年目、北海道と命名されて150年目にあたるそうです。彼は当時の北海道をくまなく探検した人で、そのとき書かれた日誌は博物学的な記載が多くとても楽しい読み物になっています。ただ、ひとつ残念なのはアオサギの記載がひとつもないこと。一ヶ所だけそれらしい記述があるにはあるのですが、それすらもアオサギのことを言ったものかどうかいまいちよく分かりません。当時は実際にアオサギがほとんどいなかったのかもしれませんね。その代わり、面白いことにシラサギの記述はいくつも見られるのです。これはシラサギがいないのが通説になっている北海道の状況からするととても意外です。しかし、その通説もこのところだんだんと通じなくなってきました。全道各地でシラサギの目撃情報が増えてきているのです。基本的にアオサギのことしか書かない当サイトですが、そんなわけですので、シラサギの動向にも少しだけ注目していきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。