アライグマの問題についてはアオサギが関わる部分を中心に当サイトでも折に触れて記事にしています。けれども、なかなか一筋縄ではいきません。ましてアライグマの駆除に関わる部分になると、いろいろ面倒な問題が付随してきてなかなかまとまった話にならないのです。そんな折、アオサギを研究する立場としてアライグマについてどう思うかと某メディアに意見を求められました。せっかくなので、今回はその取材で答えた内容を中心に、いつも以上に自分の意見を前面に出して書いてみようと思います。

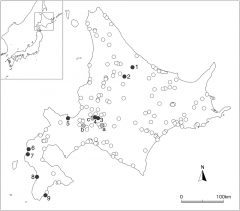

ご存知のとおり、アライグマは北海道はもとより日本にはもともといなかった動物です。それがいろいな経緯を経て自然界に定住するようになり、その結果、農業や在来の生態系に被害をもたらすようになった、その対策として盛んに駆除を行っているというのが現在の状況です。アライグマの生息状況と駆除の現状については道のほうから簡単なレポートが出てますのでご参考に。なお、今回ここでは生態系の被害についての話題のみ取り上げ、農業関係についてはまったく考慮しません。その点はどうかご了承ください。

ということで、まずはアオサギへの影響です。具体的にどのような影響が出ているかについては、これまでに散々書いてきたので繰り返しません。もし興味のある方は過去の記事(『どこに避難すべきか』、『21年目のコロニー』)をご覧いただければと思います。

いずれにしてもアオサギの立場に立てばアライグマが厄介な存在であるのは間違いありません。いないほうが良いに決まってます。けれども、アオサギとアライグマの関係を見続けていると、一方的にアライグマを根絶せよという論調には私はかなり抵抗があります。アライグマの駆除のことは私は門外漢でよく分かりませんが、外野から見ていると、具体的なビジョンがないまま、なし崩し的に駆除を続けているように思えて仕方がないのです。駆除に関わる当事者にしてみれば、北海道からアライグマを根絶するのが至上命題なのだろうと思います。けれども、本当にそんなことが可能だと心の底から思っているのでしょうか? 闇雲に根拠のない期待だけをもって当てのない目標を追求している、という可能性はないでしょうか? もしそうだとすれば、それは戦時中の一億総玉砕と変わりません。とても危うい考え方だと思います。

さらに問題なのは、北海道の在来生態系の保護にとって外来種は絶対悪だとする考えがあまりに強く信奉されていてることです。これはアライグマの根絶以外の選択肢を考えることをタブー視する風潮にも繋がっています。こうした原理主義的な考えは問題の解決にとって障害になるだけで何の利益も生みません。要するに、もう少し冷静かつ客観的に現状を捉える必要があるのではと思うのです。

再びアオサギに話を戻します。アオサギが被害を受けているのは間違いのないところで、その影響がかなり大きいものであることも確かです。しかし、他の生き物についてはどうでしょうか? 実際、アオサギ以外となるとその影響はごく僅かしか理解されていないのです。にもかかわらず、アオサギがあんなだから他の生き物も似たようなものだろう、生態系全体が大変なことになっているに違いない、そう考える人は決して少くありません。

自分たちに身近な在来の生態系がアライグマに壊される、そのことを懸念する気持ちはよく理解できます。けれども、実際、どのていどの影響があるのかについては、漠然とした懸念から憶測されてるのみで、具体的、客観的な評価が行われているわけでありません。これは問題です。たとえば、北米のアライグマについてこんな報告があります。アライグマの侵入の前後でその土地の鳥類相がどのように変わったかを追跡した研究なのですが、それによると、アライグマが生息するようになってからのほうが鳥類相はむしろ豊かになったそうです。このように、アライグマの存在は必ずしも生態系にマイナスに働くとは限りません。

もちろん、北米と違って北海道ではアライグマは外来種という立場ですし、それこそが問題なのだと反論する人もいるでしょう。たしかにアライグマを在来生態系に取り込んでしまった以上、従来の生態系が変わることは避けられません。また、外来種であるが故に想定しずらい変化もあるかもしれません。しかし、それでももしその変化が僅かであるなら、その僅かな変化をも拒絶することにどれだけの意味があるのだろうかと私は思うのです。僅かな変化でもただで抑えられるものならそうしたほうが良いでしょう。けれども、実際はその変化を生じさせないために途方もない時間と労力を投入し、何万、何十万頭というアライグマの命を奪わなければならないのです。しかも、その行為が人間の思惑どおりの結果を生むという保証はまったくありません。

重要なのは変化の程度を見極めることです。そして、その変化が小さく許容できるものであれば、敢えてアライグマを追い出す必要はないと私は考えます。アライグマが生態系の一員として存在することを認め、その上でアライグマの在来生態系への影響を最小にする方法を考える、それは無視することのできない有効かつ実際的な選択肢のはずです。

最後に、もうひとつこの問題で忘れてはならないことがあります。それは、北海道のアライグマがいかに問題のある生き物だとしても、彼らも我々同様に命ある存在だということです。命には外来と在来の区別はありません。仮に北海道のアライグマの駆除が、明確なビジョンもないまま、外来種だからという理由だけで徒に命を奪い続けるものだとしたら、それは命の尊厳を冒涜するものであり、倫理上、到底許されることではありません。動物の命の問題は重く受け止められるべきであり、鳥獣対策を考える場合、その根底で常に意識されて然るべきものです。今回のアライグマ問題について言えば、そうした意識が共有されるようになって初めて、問題の解決に向けて光が見えてくるのではという気がします。逆に、その辺の意識が変わらなければ、今回のアライグマと同様のことがこれから何度でも繰り返されるでしょう。今回はたまたまアライグマでしたが、場面が違えばいつそれがアオサギに置き換わっても不思議ではないのです。

新年、明けましておめでとうございます。

新年、明けましておめでとうございます。